No podíamos dejar pasar este primer semestre del año sin publicar un artículo sobre el gran asunto que ha centrado la gepolitica comercial durante este año:

La nueva política comercial de Estados Unidos en 2025.

Mientras que durante los meses previos hemos asistido a un gran número de artículos, opiniones y publicaciones sobre las medidas que estaba tomando EEUU, desde TRADE&TRAIL, como ya dijimos hace dos meses, hemos preferido ver las cosas con un poco más de calma y una vez pasados estos meses más turbulentos; analizar la situación existente desde el punto de vista de la geopolítica comercial.

Porque sin duda, este asunto, que algunos podrían considerar simplemente económico, se ha convertido en algo mucho más profundo.

Hoy es una pieza central de la geopolítica internacional.

Permitirnos haceros una pregunta.

¿Alguna vez os habéis detenido a pensar cómo una decisión tomada en Washington, en Pekín o en Bruselas puede terminar afectando el precio del café que tomamos cada mañana?

O el empleo en nuestras empresas.

O incluso… la estabilidad política de nuestros países.

Pensadlo

Un arancel aquí.

Una represalia allá.

Un tratado suspendido o una cadena de suministro cortada.

Y, de pronto, lo que parecía lejano, abstracto, técnico… se vuelve urgente, real e inmediato.

Imaginar por un momento que, en cuestión de semanas,

los acuerdos comerciales que han sostenido nuestras exportaciones durante décadas pueden desmoronarse.

Empresas que deben reinventarse o cerrar.

Trabajadores que quedan a la deriva.

Gobiernos que buscan respuestas sin tener margen de maniobra.

Por eso, con este artículo os invitamos a correr con nosotros un maratón mundial.

Pero no un maratón deportivo… sino un maratón geopolítico y económico.

Una carrera intensa, estratégica, de largo alcance

Donde lo que está en juego no es una medalla, sino el liderazgo mundial.

Y en esta carrera, Estados Unidos no ha venido solo a competir.

Ha venido a marcar el paso.

Bajo una nueva administración Trump, el país ha adoptado un enfoque de confrontación, reposicionamiento y poder duro.

El mensaje es claro:

Recuperar el liderazgo perdido frente a China,

Reafirmar su hegemonía económica,

y hacerlo a través de aranceles, control de recursos estratégicos

y una política nacionalista, agresiva, sin complejos.

A lo largo de este artículo, vamos a explorar varios bloques temáticos. Cada uno de ellos nos ayudará a entender esta estrategia desde dentro, sus motivaciones, sus consecuencias y, sobre todo, qué puede, y qué debe hacer Europa ante este nuevo tablero global.

Al final, dejaremos un espacio para el intercambio de comentarios y debate, porque este no es sólo un tema para expertos: es un desafío que nos interpela a todos.

El Gran Giro Estratégico de EE.UU.

Lo que estamos presenciando no es un simple ajuste de rumbo. Es un cambio profundo en la manera en que Estados Unidos se posiciona en el mundo.

Y este gran giro estratégico no comenzó hoy. Se gestó, en realidad, durante el primer mandato de Donald Trump, entre 2017 y 2021. Pero en este 2025, con su regreso a la presidencia, ese modelo ha vuelto, con más fuerza que nunca.

Bajo el lema de siempre: «America First.» Durante su primer período, Trump tomó decisiones que rompieron con décadas de política exterior.

Retiró a EE.UU. del Acuerdo de París.

Criticó e intentó abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Cuestionó el rol de la ONU

Y hasta puso en duda la utilidad misma de la OTAN.

Para muchos, fue un giro brusco. Pero para Trump, fue necesario.

Y luego llegó Biden. Sí, intentó restablecer algunos puentes: Volvió al Acuerdo de París, regresó a la OMS, reabrió el diálogo con aliados y volvió a apoyar el sistema multilateral de comercio.

Pero… no desmontó del todo la arquitectura trumpista. Mantuvo, por ejemplo, el proteccionismo industrial, endureció la postura frente a China y continuó apostando por una política de defensa del interés nacional.

Es decir: el giro no fue un error de sistema. Fue una nueva lógica en construcción.

Y ahora, en su segundo mandato, Trump ha dejado todo aún más claro.

Estados Unidos quiere renegociar su papel en el mundo, pero lo hará bajo sus propias condiciones. Lo hará desde la fuerza, no desde la diplomacia tradicional. Desde la conveniencia, no desde la cooperación global. Desde el interés nacional inmediato, no desde la responsabilidad internacional.

¿Y cómo se traduce eso?

Primero, en recortes a la cooperación internacional. Reduciendo las subvenciones al desarrollo y eliminando ayudas a países que, según Washington, “no devuelven el favor”.

Segundo, en una menor participación en foros multilaterales. Acabando con la lógica del compromiso automático. De manera que, cada alianza, cada acuerdo, se evalúa según una simple pregunta:

¿Qué gana Estados Unidos con esto?

Y tercero, en una diplomacia de fuerza. Mediante presión económica, sanciones, amenazas arancelarias, incluso presencia militar…

Todo está sobre la mesa como herramientas legítimas de negociación.

Y este enfoque está generando preocupaciones. Los aliados tradicionales se sienten desorientados. Europa, por ejemplo, empieza a hablar en serio de una autonomía estratégica. Mientras que China y Rusia, por su parte, aprovechan el vacío para ampliar su influencia.

Y todo esto nos lleva a una conclusión importante:

Estamos entrando en un mundo más fragmentado, más competitivo, y con menos cooperación.

Un mundo en el que los grandes desafíos, como el cambio climático, las pandemias, las migraciones, se vuelven más difíciles de gestionar, porque las soluciones ya no se buscan entre todos.

Lo que estamos viendo no es solo una nueva política exterior. Es un reflejo de una transformación interna en Estados Unidos. Un país que busca reconstruir su identidad y su economía, y que ha decidido que ya no quiere ser el “policía del mundo”. Ya no quiere sostener un orden global que considera injusto. Quiere volver a lo básico: proteger sus fronteras, su industria y su poder.

Y ese mensaje, nos guste o no, está cambiando las reglas del juego para todos.

Aranceles como Política Fiscal: El Nuevo Experimento de EE.UU.

Uno de los primeros análisis que tenemos que hacer para encontrar algo de lógica a esta nueva situación es analizar la situación interna de Estados Unidos; el cual se enfrenta una situación fiscal crítica.

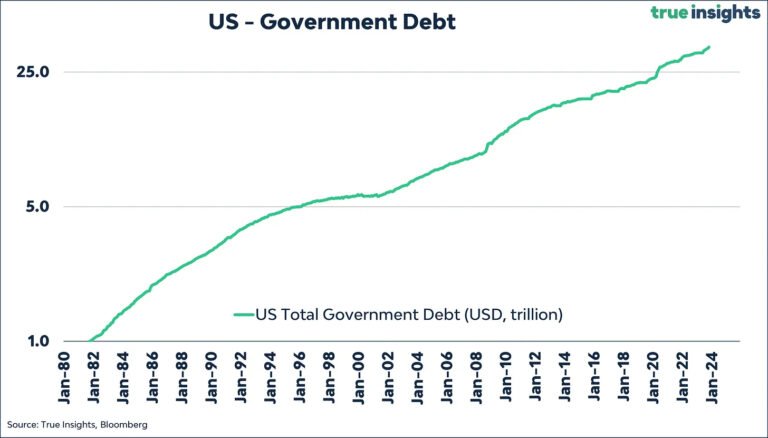

En marzo de este año, su deuda pública alcanzó los 36,5 billones de dólares, lo que representa el 124% del PIB nacional.

Pero el dato más preocupante es este: una tercera parte de esa deuda —unos 12 billones— vence en 2026. ¿Y qué ocurre? Que renovar esa deuda con tipos de interés actuales del 5% o más es básicamente insostenible.

Esto ha llevado al gobierno a tomar medidas poco ortodoxas. Y una de ellas ha sido imponer lo que llaman un “arancel universal del 10%”.

Este arancel tiene tres objetivos fundamentales:

- Recaudar ingresos para el Tesoro.

- Enfriar la economía y contener la inflación.

- Presionar a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés

En otras palabras, lo que se está intentando es provocar una recesión económica moderada y controlada. Una especie de “recesión artificial”, para que baje la inflación, se relajen los tipos interés, y entonces sí, refinanciar esa deuda masiva a un coste más bajo.

Por primera vez en décadas, los aranceles ya no se usan solo para proteger industrias, sino para gestionar política monetaria y deuda pública. Es decir, se están usando como una herramienta de política fiscal.

Esta estrategia se basa en un ciclo de tres fases:

Primero: enfriar la economía con aranceles y contención del consumo.

Segundo: aprovechar la recesión económica para que bajen los tipos de interés y poder refinanciar la tercera parte de la deuda (12 billones $) que vence en 2026 a un tipo de interés bajo.

Y tercero: posteriormente iniciar un proceso de reactivación y crecimiento económico con medidas de desregulación sobre todo en relación con un estímulo industrial, atracción de inversiones y apertura energética.

Este enfoque recuerda —aunque con diferencias— a lo ocurrido en los años 30, con la famosa Ley Smoot-Hawley. Aquellos aranceles también buscaban proteger la economía interna, pero terminaron provocando una guerra comercial que agravó la Gran Depresión.

¿Puede funcionar este nuevo experimento? Es posible. Pero no está exento de riesgos. Una recesión, aunque controlada, puede afectar el empleo, reducir la inversión y erosionar la confianza internacional. Además, las represalias de otros países pueden llevarnos a un nuevo ciclo de tensiones comerciales globales.

Por tanto, éste no es sólo un cambio en la política económica de EE.UU. Es un movimiento que podría redefinir el rol del Estado, la lógica fiscal global… e incluso el equilibrio geopolítico del mundo.

Y la pregunta que nos queda es:

¿Puede Estados Unidos enfriar su economía, recolocar su deuda y luego relanzarse, sin provocar un daño colateral a nivel global?

Solo el tiempo —y los mercados— lo dirán.

Los Aranceles como Herramienta de Poder

A diferencia de otros países o bloques comerciales, como la UE, que apuestan por la celebración de una extensa red de tratados de libre comercio,

Estados Unidos hace tiempo que ha optado por otro camino, derivado principalmente por no tener acuerdos de libre comercio firmados: la presión arancelaria directa.

La lógica es simple, aunque contundente: Subir el costo de acceso al mercado estadounidense para obligar a otros países a ceder en la mesa de negociación.

Es decir, fomentar el uso de los aranceles como herramienta de poder de negociación.

Esta estrategia, muchas veces vista como unilateral o disruptiva, se ha convertido en una extensión del poder económico norteamericano.

Para poder entender esta estrategia es necesario analizar tres momentos claves:

- El primer mandato de Donald Trump,

- la transición con la administración Biden,

- y el punto de inflexión actual, en el segundo mandato de Trump desde 2025.

El primer mandato de Donald Trump.

Con el lema “America First”, Trump rompió con décadas de consenso liberal. Aplicó tarifas del 25% al acero y 10% al aluminio, incluso a países aliados. Lanzó una guerra comercial sin precedentes contra China, afectando más de 360.000 millones de $ en productos. Y utilizó los aranceles como moneda de cambio para renegociar el NAFTA, presionando tanto a México como a Canadá.

Pero no se quedó ahí. También impuso tarifas a lavadoras, paneles solares, vinos europeos, productos agrícolas.

Fue una política amplia. Y también estratégica.

En muchos casos, las amenazas fueron más eficaces que las sanciones mismas: Japón, Corea del Sur, e incluso la UE, todos ellos negociaron bajo presión.

La Transición con la Administración Biden

Luego vino el cambio de administración. Joe Biden asumió la Presidencia de EEUU en 2021… y muchos esperaban una reversión.

Pero eso no sucedió. Aunque evitó el tono agresivo de Trump, Biden mantuvo las bases proteccionistas: las tarifas a China siguieron vigentes, y se iniciaron investigaciones sobre subsidios en sectores como las baterías eléctricas.

Aunque el discurso cambió. Ya no se hablaba de castigo… sino de resiliencia, de seguridad industrial y de soberanía productiva frente a la sobrecapacidad china.

El punto de inflexión actual, en el segundo mandato de Trump desde 2025

Pero el verdadero punto de quiebra llega este año, en 2025, con el regreso de Donald Trump al poder.

Y esta vez… el proteccionismo deja de ser una táctica. Se convierte en doctrina.

El 2 de abril, fecha conocida como “Liberation Day”, EEUU declara oficialmente su giro hacia la autosuficiencia industrial. Y lanza un nuevo régimen arancelario sin precedentes.

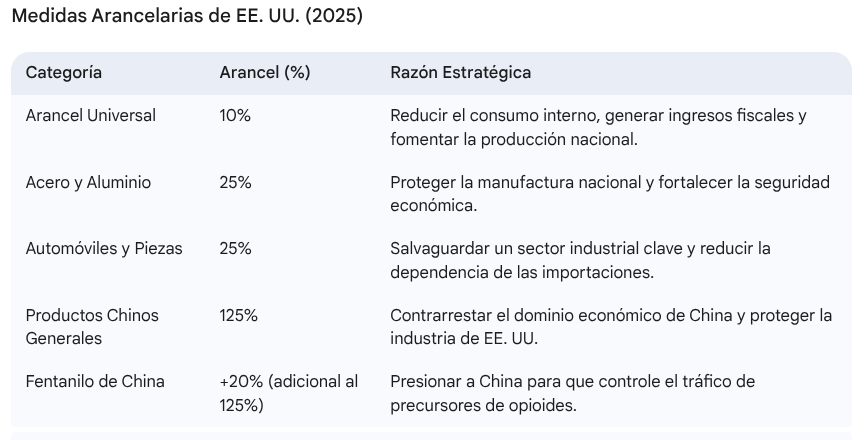

- 10% de arancel universal a todas las importaciones.

- 25% adicional a acero, aluminio y automóviles.

- 145% a productos chinos, incluyendo un 20% vinculado a la crisis del fentanilo.

- Establece una serie de “aranceles recíprocos» con aquellos países con los que EEUU mantiene un déficit comercial.

Y además: lanza amenazas directas a empresas como Apple o Samsung si no relocalizan su producción en EEUU.

Incluso, posteriormente da un margen de negociación: una tregua de 90 días, durante la cual ya se ha firmado un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido y se está negociando un posible pacto con la UE

Ya no estamos hablando simplemente de comercio.

Estamos hablando de estrategia geopolítica.

El comercio internacional se ha transformado en una lucha por soberanía, influencia y poder.

EE.UU. vs. China: Guerra Comercial y Rediseño del Orden Global

Lo que estamos presenciando no es solo una disputa comercial entre Estados Unidos y China.

Es mucho más que eso. Es una lucha por el liderazgo global en el siglo XXI. Y en esa lucha, los aranceles se han transformado en armas silenciosas, pero de consecuencias muy ruidosas.

Como hemos comentado anteriormente, el punto de inicio fue el año 2018, en el que la administración Trump impuso aranceles a productos chinos por más de 50.000 millones $

¿La excusa oficial?

El déficit comercial; el robo de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología.

Pero la realidad es que ese gesto marcó un cambio de paradigma.

Estados Unidos dejaba de ver a China como un socio y comenzaba a tratarla abiertamente como un rival sistémico. La respuesta china no se hizo esperar: Aranceles a la soja, al maíz, a la carne de cerdo… Directo al corazón político del trumpismo: el campo estadounidense. El resultado de esta primera guerra comercial entre EEUU y China fue que para el año 2020, más del 60% del comercio bilateral entre ambos países estaba bajo tarifas.

Pero esto no fue solo comercio. Hubo efectos más profundos:

- Se congelaron inversiones.

- Las cadenas de suministro comenzaron a fragmentarse.

- Y la desconfianza tecnológica… se convirtió en política de Estado.

Con la llegada de Biden en 2021, muchos esperaban una distensión. Pero no la hubo. Biden mantuvo gran parte del andamiaje arancelario. Y fue más allá: restringió exportaciones de microchips, fortaleció la industria local con la CHIPS Act, y excluyó a China de sectores clave de innovación.

Pero el punto de inflexión de esta guerra llegó en abril de 2025 con la declaración del “Liberation Day”, en la que Estados Unidos impone un arancel del 145% a todos los productos chinos.

Y no es solo comercio. Incluye un componente del 20% vinculado a la crisis del fentanilo. Enviando una señal clara:

Si China no coopera en temas de seguridad nacional… habrá consecuencias.

De esta manera, el comercio se convierte en castigo, en una herramienta de presión diplomática y en una política de defensa encubierta.

No obstante, y tras las reuniones de alto nivel celebradas en Ginebra en el mes de mayo, se acuerda una tregua de 90 días. Estados Unidos baja sus aranceles del 145% al 30%. Y, China reduce los suyos del 25% al 10%.

¿Es esto una solución? No. Es un respiro. Una pausa estratégica, no una paz duradera. Mientras el reloj corre hacia el 12 de agosto, fecha límite del acuerdo.

En esta guerra comercial, lo que está en juego no es solo un punto de PIB mundial. Es el futuro del orden económico global. Si esta tregua colapsa, podríamos ver:

- Una desaceleración global.

- El fortalecimiento de bloques económicos regionales.

- Un comercio basado en aliados (friend-shoring).

- Y lo más preocupante una ruptura tecnológica total, con dos sistemas paralelos: uno liderado por EE.UU. y otro por China.

Por tanto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya no trata de comercio. Es una lucha por las reglas del siglo XXI: por el control de los datos, de los chips, de los recursos estratégicos.

Todo se ha convertido en terreno de disputa.

Por tanto, el 12 de agosto no sólo podría marcar el fin de una tregua.

Podría ser el día en que el mundo decid si reconstruye el orden global o si consolida su fragmentación definitiva.

Europa ante la guerra comercial global: ¿daño colateral o actor estratégico?

Aunque la batalla arancelaria está centrada en esos dos gigantes, la Unión Europea, está sufriendo efectos colaterales importantes, como por ejemplo:

➤ Un incremento de los costes de exportación entre un 15% y un 20%.

➤ Unas pérdidas estimadas de más de 10.000 millones € en exportaciones, solo en lo que va del año.

Y estos números no son abstractos.

Hablamos de sectores muy concretos, como la automoción., las bebidas y productos agrícolas y el acero y la industria pesada.

Todos ellos gravemente afectados por esta guerra que no hemos declarado, pero que estamos pagando.

Pero, como siempre en tiempos de crisis, también hay alternativas. Y una de las más claras, y uregentes, es diversificar nuestros mercados. Ya no podemos depender en exceso ni de China ni de Estados Unidos.

Y aquí entra en escena el acuerdo UE–Mercosur. Sí, ese acuerdo con los países de América del Sur que llevaba años estancado, pero que hoy, en este contexto, se vuelve estratégico. Tal y como ya señalamos en nuestro artículo publicado en el mes de enero: “ACUERDO UE-MERCOSUR: Geoestrategia y Oportunidades» ( https://tradeandtrail.net/es/acuerdo-ue-mercosur-geoestrategia-y-oportunidades/), este Acuerdo:

- Nos abriría mercados clave como Brasil, Argentina o Uruguay.

- Nos permitiría compensar las pérdidas en Asia con oportunidades en América Latina.

- Y reforzaría nuestras cadenas de suministro en sectores críticos.

Porque lo que está en juego aquí no es solo comercio. Es posicionamiento estratégico en un mundo fragmentado.

Por tanto, la guerra comercial global nos obliga a elegir:

¿Seremos un simple daño colateral o asumiremos nuestro rol como actores con voz propia en la nueva economía mundial?

En definitiva, Europa, tiene aún margen de maniobra. Pero debe actuar rápido, con visión y con decisión. Porque en geopolítica, no gana quien más poder tien, sino quien mejor sabe adaptarse.

Multilateralismo en Crisis: ¿Fin del orden comercial global?

El sistema multilateral, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como pilar central, ha regulado el comercio global durante décadas estableciendo reglas claras para facilitar intercambios, resolver disputas y reducir barreras arancelarias. Pero hoy ese sistema está en una crisis profunda, y uno de los actores que más contribuye a esta fractura es Estados Unidos.

En los últimos meses, potencias como China, Canadá y la UE han denunciado a EE.UU. en la OMC por violar el principio de Nación Más Favorecida. Este principio dice que cualquier ventaja comercial que un país ofrezca a otro debe aplicarse automáticamente a todos los miembros de la OMC, para evitar discriminaciones injustas. Sin embargo, EE.UU. ha aplicado aranceles unilaterales que rompen esta regla. Por su parte, EE.UU. se defiende usando el Artículo XXI del GATT, que permite excepciones comerciales por razones de seguridad nacional. De manera que lo que antes era un uso muy limitado de esta excepción, ahora se interpreta de forma amplia para justificar medidas proteccionistas. Esto debilita las reglas porque si todo puede considerarse una amenaza a la seguridad, las normas dejan de ser obligatorias y otros países podrían hacer lo mismo generando un efecto dominó.

Además, EE.UU. ha vetado desde hace años la designación de nuevos jueces en el Órgano de Apelación, la última instancia para resolver disputas en la OMC. Esto significa que, aunque un país gane un caso, no hay forma de hacer cumplir el fallo si la otra parte no colabora, lo que deja al sistema sin poder real para aplicar justicia. Por tanto, lo que estamos viviendo no es solo una crisis técnica, sino un cuestionamiento existencial al sistema multilateral. El comercio internacional está dejando de funcionar bajo reglas comunes, y empieza a parecerse más a una guerra de nervios, donde cada actor se mueve por intereses estratégicos inmediatos, sin mecanismos confiables para contener las tensiones.

Entonces, la gran pregunta es: ¿Estamos ante la muerte del multilateralismo? ¿O ante su transformación inevitable hacia un sistema más fragmentado, basado en bloques, alianzas selectivas y normas flexibles?

Lo cierto es que, si no logramos reconstruir un marco común de normas legítimas y respetadas, el comercio global dejará de ser una red de oportunidades para convertirse en un tablero de tensiones permanentes.

Conclusiones Finales

Estamos viviendo un momento clave en la historia mundial. Estados Unidos ha tomado un camino claro: la confrontación y la protección.

Sus aranceles ya no son sólo medidas comerciales, son herramientas de presión directa, barreras que condicionan relaciones y palancas diplomáticas para impulsar sus propios intereses estratégicos.

El objetivo es muy claro: recuperar un liderazgo que siente amenazado, especialmente frente al crecimiento y la influencia de China.

Para Europa, esto significa un desafío enorme. Ya no basta con ser pasiva o mantener posturas tradicionales. La UE, tiene que actuar con rapidez, diseñar estrategias claras y construir alianzas inteligentes que le permitan navegar un mundo que se fragmenta y cambia a gran velocidad.

La capacidad de Europa para adaptarse y responder será clave para su relevancia en el nuevo orden global.

Y por tanto, como siempre venimos diciendo en todos nuestros artículos; hoy más que nunca hay que recordar que……

“HAY VIDA MÁS ALLÁ DE TURQUÍA…..!!”

Para concluir, dejamos abierta una reflexión profunda sobre la redefinición del poder global y el futuro del comercio internacional, para que puedan dejarnos sus comentarios:

- ¿Está Estados Unidos recuperando realmente su poder global, o por el contrario, está acelerando su aislamiento internacional?

- ¿Qué papel estratégico debe adoptar Europa frente a esta dinámica cambiante?

- ¿Es viable y sostenible apostar por el multilateralismo tradicional, o estamos ante una era de bilateralismos estratégicos y bloques selectivos?

- ¿Será sostenible en el largo plazo esta estrategia estadounidense de presión y confrontación?

- Finalmente, ¿están las empresas preparadas para adaptarse a un entorno tan cambiante y complejo?

Sprunki Incredibox really brings a fresh twist to the music-mixing fun. The new beats and visuals make it a must-try for fans. Check out the mod on Spunky Game!